住吉大社は,南海本線「住吉大社駅」,南海高野線「住吉東駅」,阪堺線「住吉鳥居前駅」の三駅から徒歩数分の距離にあり,たいへん交通の便の良いところに位置しています.住吉大社を訪れると,まず数多くの立派な石灯籠に目を奪われます.石灯籠の多くには花こう岩や花こう閃緑岩が用いられています.一方,境内には,大小の緑色〜青緑色の石碑や歌碑が散見されます.これらのいわゆる青石については、住吉大社の小出英詞氏の著作「住吉玉津島社と紀州青石」で詳しく紹介されており,それによると住吉大社神主の第三十九代津守国基が,紀州和歌浦より玉津島神を勧請した際に,玉津島から住吉の地に運ばれたと伝えられているとのことです(小出,2018).このことに関連して、大学時代の友人を介して小出氏とお会いする機会があり、その縁で住吉大社社報『住吉っさん』に岩石学立場からの考察を書かせていただきました(前川,2021).ここでは,特にこれら青石の性質やルーツに絞って,できるだけわかりやすく紹介させていただきたいと思います.

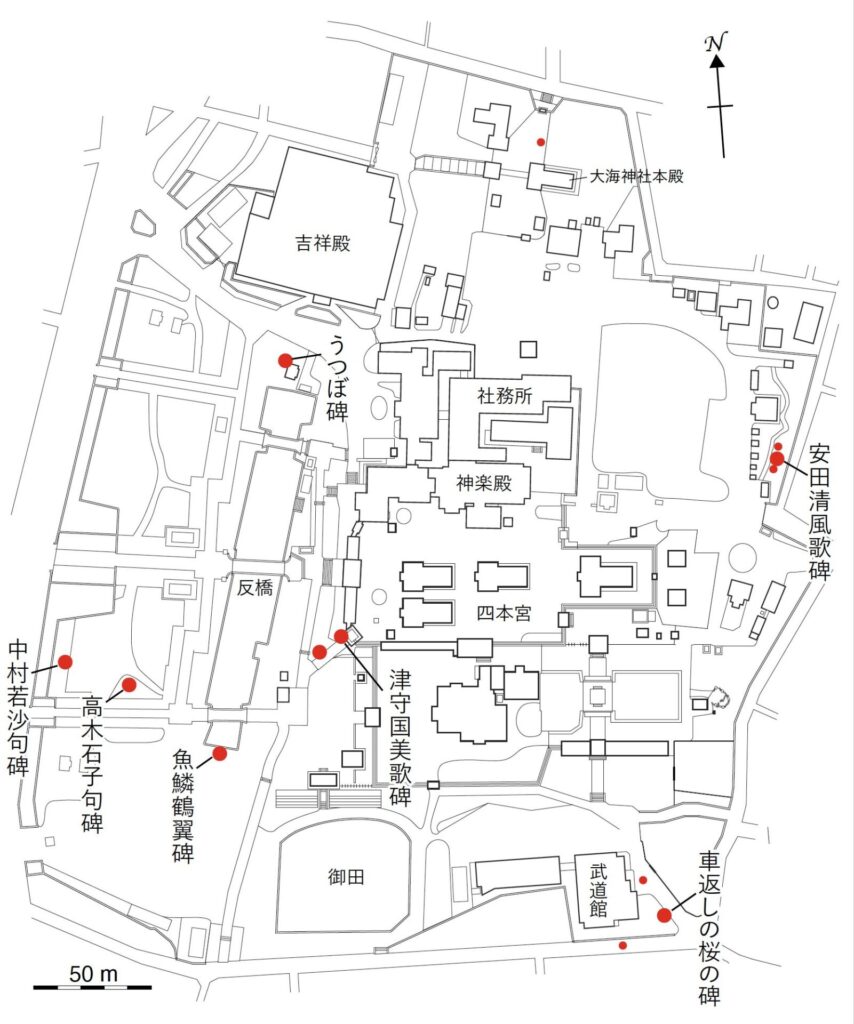

小出(2018)の図を一部修正

(枕状溶岩の可能性が高い)

(微褶曲が著しい)

中村若沙句碑とうつぼ碑には,淡緑色の緑色片岩が用いられています.角閃石や緑簾石などの有色鉱物が比較的少なく,ややSiO2に富む,すなわち石英や斜長石の多い緑色片岩だと推察されます.一方,津守国美歌碑と高木石子句碑は,濃緑色を呈しており,有色鉱物が多くSiO2に乏しい緑色片岩だと思われます.後者は、恐らく高圧型変成岩類に特徴的なNaを含む角閃石(藍閃石など)を含んでいる可能性が高いように思われます。車返しの桜の碑は,多数の石英脈をもつ見事な緑色片岩です.石英脈は,後生的にSiO2成分に富んだ熱水が入り込んだことによって生じたと考えられます.同じ緑色片岩でも、様々なものがあることがおわかり頂けるのではないかと思います。これらは後で詳しく述べますが,和歌浦産の三波川変成岩類であると考えて問題なさそうです.

図1hの緑色岩には,片理を欠く,大小様々な大きさの溶岩片からなる火砕岩(火山砕屑岩,図1i)や枕状溶岩らしきもの(図1j)があります.これらはおそらく,三波川変成帯の南縁に分布する御荷鉾緑色岩類のものだと思われます.紀伊半島における御荷鉾緑色岩類の分布については,岸和田城-八陣の庭の図1をご覧下さい.御荷鉾緑色岩類は,海底火山活動によって生じた溶岩や火砕岩が変成作用を受けてできた岩石類からなります.

図1d 安田清風歌碑の両脇には,1辺50 cm程の岩石が置かれています.左側のもの(図1k)は青みがかった灰白色をした結晶片岩です.よく観察すると複雑に褶曲しているのがわかります.この岩石はおそらく,住吉大社で唯一の青色片岩だと思われます.青色片岩と緑色片岩との違いは,前者が青〜紫色のNa角閃石を多く含むことです.偏光顕微鏡で調べてみないと正確にはわかりませんが,岩石の青みがかった色合いで,ある程度判断することができます.なお,右側に置かれているのは緑色片岩です.

なお,社務所内にも青石が置かれていますが(小出,2018),本稿では割愛しました。

紀伊半島 青石海岸(雑賀崎の緑色片岩)

青石について

岩石の多くは鉱物の集まりでできており,火成岩,堆積岩,変成岩の三つに大別されます.火山灰などの火山砕屑物が堆積してできる火山砕屑岩(火砕岩)を区別して4つに大別することもあります.高校の地学の教科書では全社がこちらを採用しています.ここで鉱物とは,天然に産する無機質の結晶で,規則正しい原子の配列をもつもののことです.火成岩は高温のマグマが冷えて固まってできますが,マグマが急に地表に噴き出して結晶になる間もなく火山ガラスとして固まってしまう場合があります.これを黒曜岩(あるいは黒曜石)と呼びますが,このような鉱物をほとんど含まないものも例外的に岩石に含めます.堆積岩には砂や泥などの砕屑物が集積・固結してできる砕屑岩,生物の遺骸からなる生物岩,海水や湖水などに溶けていた物質が化学的に析出・沈殿してできる化学岩があります.

火成岩や堆積岩などが,それらができた時とは違う温度と圧力の環境下に長い間おかれると,より化学的に安定になるために原子レベルで鉱物の再編成が行われます.すなわち,鉱物の種類や化学組成が変化します.そのような過程を経てできた岩石が変成岩で,変成岩ができる作用が変成作用です.一度できた変成岩が別の変成岩になることも珍しくはありません.

さて,どのような変成岩になるかは,変成の程度(変成度)と元の岩石の化学組成で決まり,変成度が高いというのは温度と圧力,あるいはどちらか一方が高かったことを意味しています.一般に変成度が高いと変成岩をつくる鉱物は大きく,低いと小さくなるので,変成鉱物の大きさを変成度を推定するためのめやすにすることができます.

変成岩は化学組成の違いにより,特有の色をもちます.その点で,堆積岩や火成岩よりは識別しやすいといえます.火成岩や火砕岩を原岩とする変成岩は,多くの場合,緑簾石,緑泥石,角閃石などの鉄やマグネシウムを含む緑色を帯びた鉱物を含み,結果的に緑色になります(図2a).火成岩の中でも花こう岩や流紋岩などケイ素に富む (すなわちSiO2成分の多い) 岩石では,石英や長石の量が多くなり,化学組成では砂岩と区別がつかないものもあります.そのような場合には,変成しても緑色にはなりません.一方,砕屑岩のひとつである泥岩は植物などの生物の遺骸が炭化して (黒色の石墨や炭質物ができ),黒色になります.砂岩は泥岩に比べて無色の石英や斜長石を多く含み白色〜灰白色を帯びる傾向があります(図2b).

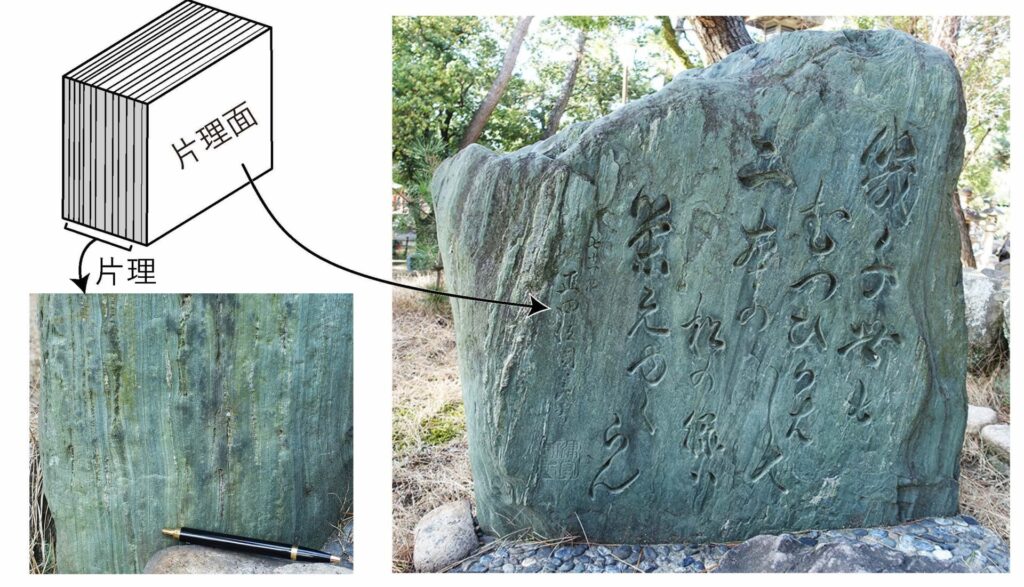

変成度の指標となる圧力は,地表から変成作用を受ける場所までの積み重なった岩石の重さ,すなわち地表からの深さに比例して高くなります.水中にゴムボールを沈めるとあらゆる方向から大きさの等しい力(静水圧,封圧)を受けゴムボールは均等に縮みますが,この時の圧力がそれです.一方,ゴムボールを一方向に押し潰すと細長く伸びます.変成作用の時には,このような力が封圧とは別に働くことがあり,板状,柱状,または針状の変成鉱物が互いに平行に並んだり,引き延ばされたりして片理(面構造・線構造)を形成します (図1a).通常,面構造に対して片理,その面を片理面と呼ぶことが多く,片理をもつ変成岩を結晶片岩といいます.特に緑色の変成岩を緑色片岩,泥質の変成岩を泥質片岩あるいは黒色片岩,やや粗粒で石英と長石を多く含む白っぽい変成岩を砂質片岩と呼んでいます.一般に,片理は元の岩石が層理をもった堆積岩や火砕岩では発達しやすく,溶岩のように塊状緻密な岩石の場合は発達しにくいという傾向があります.

三波川変成帯

変成岩は広範囲に帯状に分布することがあり,これを広域変成帯といいます.住吉大社の石碑の原産地とされる和歌山市和歌浦の玉津島神社周辺に分布する青石は,『三波川変成帯』と呼ばれる広域変成帯に属しています.なお,ここでは和歌浦を新和歌浦や雑賀崎も含む地域として扱います.

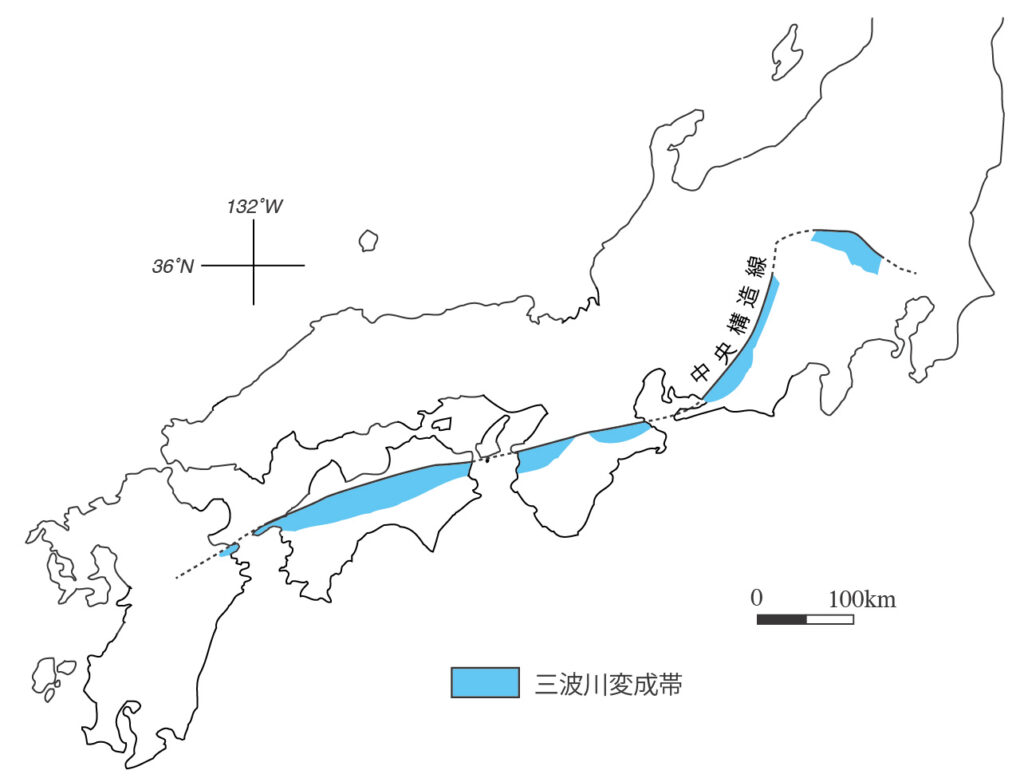

三波川変成帯は,わが国最大の断層帯『中央構造線』の南縁に沿って,九州佐賀関から四国,紀伊半島を経て関東山地まで延長800 km余りにわたって分布しています(図3).様々な結晶片岩で構成されていますが,青色の角閃石(広義の藍閃石)が出現することで特徴づけられます.三波川変成帯のような藍閃石を特徴的に含む変成帯は,環太平洋周縁地域に数多く分布します.藍閃石を初めとする構成鉱物の安定性から,低い温度と高い圧力の条件で形成されたものであることがわかっており,低温高圧型変成帯と呼ばれています.これらの多くは,ジュラ紀〜白亜紀(今から1.2–0.6億年前)に形成されたもので,その分布はプレート沈み込み帯の位置に比較的良く一致しています.プレート沈み込み帯では,冷たいプレートが絶えず沈み込むことにより,その周辺は深さ(圧力)の割に温度が低くなり低温高圧の環境が実現するため,環太平洋縁辺域の低温高圧型変成帯はプレート沈み込み帯で形成されたと考えられます.三波川変成帯は,環太平洋縁辺域の高圧変成帯の中でも,最も早い時期に研究が開始され,以来,多くの研究者が取り組み,最も詳しく研究された変成帯であるといえます.

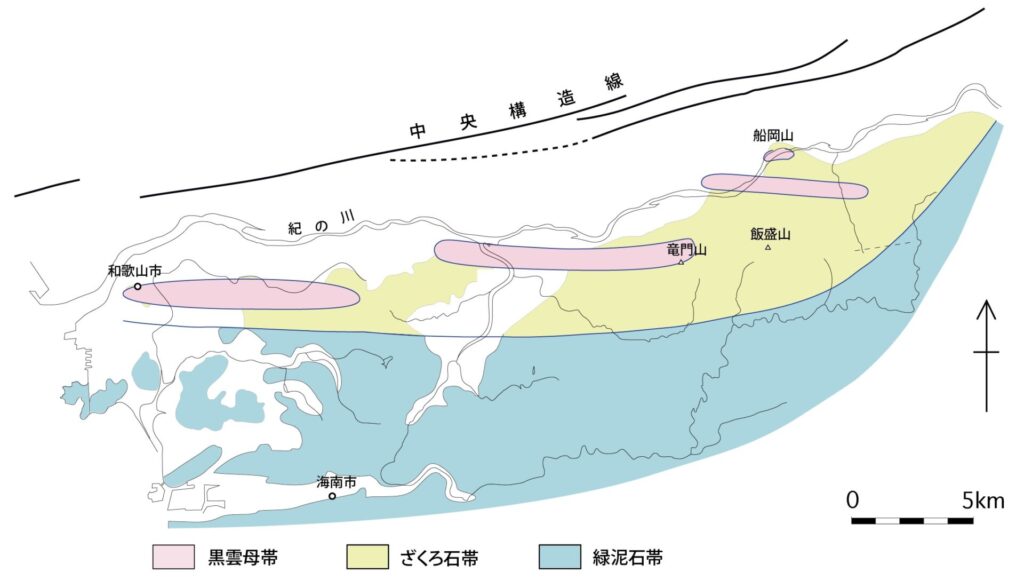

三波川変成帯は,通常,泥質片岩に含まれる鉱物に基づき,変成度の低い緑泥石帯,中間のざくろ石帯,曹長石−黒雲母帯,変成度の最も高い灰曹長石−黒雲母帯の4帯に分けられています.緑泥石帯には緑泥石が含まれ,ざくろ石帯では緑泥石に加えてざくろ石が含まれるようになり,黒雲母帯に入ると黒雲母が加わります(図5).黒雲母帯は斜長石の組成(曹長石と灰曹長石)により2つの帯に区分しています.

ざくろ石帯付近から高温部にかけて,径1-2mmの丸い粒(斜長石の斑状変晶)が数多くできるので(図4),低温側の緑泥石帯とは野外でも比較的容易に区別できます.斑状変晶とは,変成作用で他に比べて大きく成長した結晶のことで,斜長石の斑状変晶を含む地域を点紋帯と呼ぶことがあります.

(南あわじ市沼島)

図5は紀伊半島西部の変成分帯図です.王・前川(1997)の図の一部を書き換えています.黒雲母帯は,紀の川の中州にある船岡山のみ灰曹長石-黒雲母帯(廣田,1993),それ以外の地域は曹長石-黒雲母帯です.ざくろ石帯の中に雁行状に分布しているように見えます.王・前川(1997)では,この地域の大構造を支配する向斜の軸部に黒雲母帯が露出すると解釈しましたが,最近,この解釈では説明できないデータが出てきていますので,向斜および背斜軸は省略しています.近い将来,地質構造についてより信頼性の高い説明ができるようにしたいと思います.

住吉大社の青石

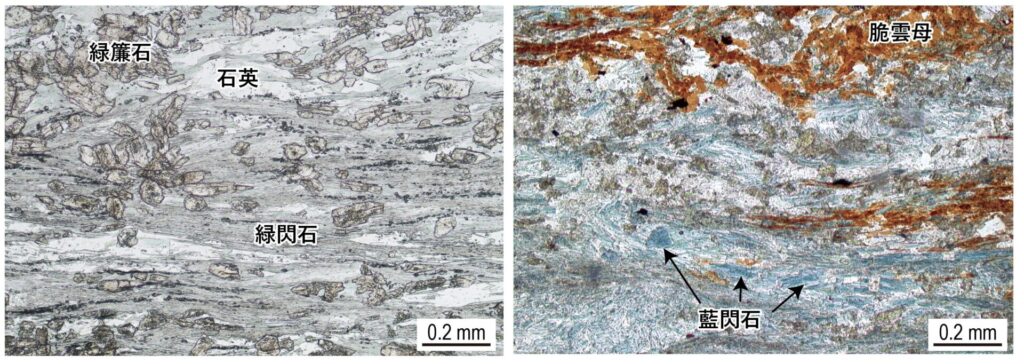

住吉大社の青石の多くには片理面が発達した緑色片岩が利用されています.緑色片岩を青石と呼ぶのは,古代の色名『あを』が青色と同じ寒色系の緑色も含んでいたためで,現在でも青葉,青菜など緑色のものに青が使われていますし,和歌浦にも『青石海岸』と呼ばれる緑色片岩の海岸があります.住吉大社の青石は,和歌浦周辺に露出する緑色片岩と大変よく似ています.変成鉱物が細粒で,斜長石の斑状変晶が認められないことから,緑泥石帯の岩石であることは間違いなく,片理が良く発達しています.これらの特徴は,和歌浦の緑色片岩と共通しており,住吉大社の青石の供給地が和歌浦周辺であった可能性は大変高いと考えられます.和歌浦の緑色片岩は,緑簾石,緑閃石(角閃石の一種),緑泥石などの緑色の鉱物を多く含んでいます(図6左).これらの鉱物に加え青色の藍閃石が含まれることがあります.藍閃石が多くなると岩石の青味が強くなり,そのような変成岩は青色片岩と呼ばれます(図6右).和歌浦の緑色片岩には藍閃石はごくまれにしか含まれませんが,雑賀崎隧(さいかざきずいどう,雑賀崎トンネル)の漁港側の入口付近に,藍閃石と脆雲母(スチルプノメレン)を多く含む結晶片岩が露出しています.住吉大社の青石の一部には,青色片岩も認められます.結晶片岩は片理面に沿って剥がれやすく,住吉大社の青石には,この片理面に石碑の文字が刻まれています.

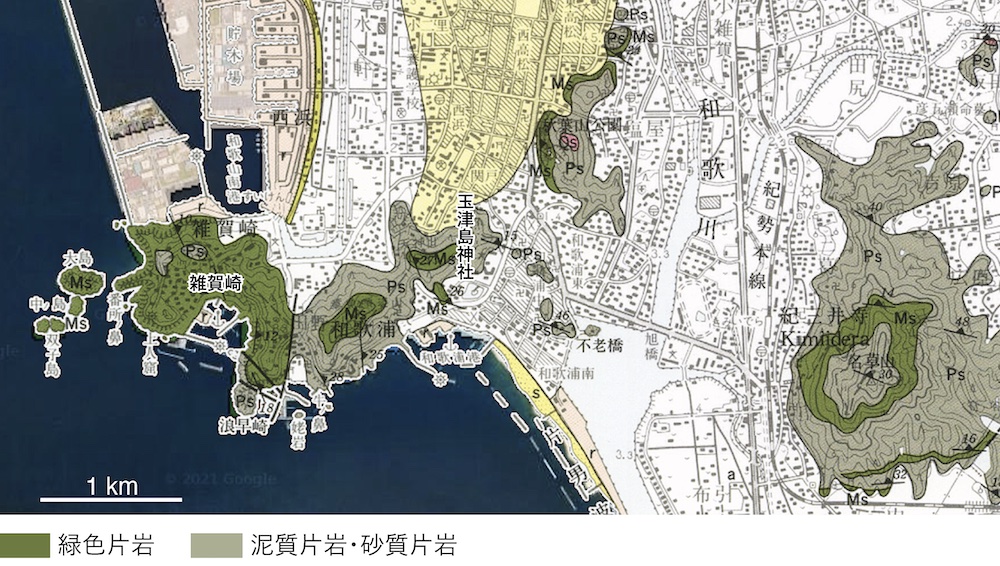

住吉大社,柿本神社と並ぶ和歌三神の社の一つである玉津島神社と隣接する鹽竈神社(しおがま)は,和歌浦の三波川変成帯の中にあり,境内の石碑の大部分に緑色片岩が用いられています.和歌浦に露出する三波川変成岩類は,緑色片岩に比べ砂泥質片岩が多いのですが(図7),石碑には泥質片岩は使われていません.また,住吉まで運ばれたのがもっぱら緑色片岩と青色片岩であることから,当時の人々の青石に対する強い愛着が感じられるように思います.住吉大社の青石の由来を推し量ると以下のようになるでしょうか.

青石の原岩となった海洋側から供給された砕屑物や海山の破片が東側にあった海洋プレート(イザナギプレート)の西方への沈み込みにより海溝に掃きよせられ,海溝下20 kmから30 kmの深さに押し込まれる.その場で数百万年〜数千万年の長期間にわたって,変成作用を受けた.その真上の地表では恐竜が闊歩していた1億年程前のことである.その後,中央構造線に沿ってそれら変成岩類が急上昇し,地表に三波川変成帯が形成され,青石等の変成岩類が地表に露出する.

住吉大社の青石は,実にこのような複雑な経験をした岩石だと考えられます.日本列島はプレートの沈み込みによってその真上に形成された弧状列島ですが,住吉大社の青石は,まさにそれを象徴する岩石といえるでしょう.

本稿を執筆するにあたり,住吉大社の小出氏に,図面を提供していただきました。また,氏による住吉大社の全ての岩種の石碑や石標をまとめられた資料「住吉大社の石碑と石標」(2012年記録,2018年改訂)を参考にさせていただきました。心よりお礼申しあげます.

引用文献

王長龍・前川寛和(1997)紀伊半島北西部三波川変成帯の曹長石-黒雲母帯. 岩鉱,92,43-54.

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/ganko/92/2/92_2_43/_pdf/-char/ja)

小出英詞 (2018) 住吉玉津島社と紀州青石. 鶴崎裕雄・小高道子編著『歌神と古今伝授』(和泉書院)39-64.

廣田善夫(1993)紀伊半島西部三波川変成帯の灰曹長石−黒雲母帯(演旨).日本地質学会関西支部報 115,111.

前川寛和(2021)住吉大社の青石.住吉っさん 36号,25-30.

(https://www.sumiyoshitaisha.net/upload/cmn_editor/files/9fec5cc4caf052dd46a422f813325ea91656050343.pdf)

宮田隆夫・牧本博・寒川旭・市川浩一郎(1993)5万分の1地質図幅「和歌山及び尾崎」(産総研地質調査総合センター)(https://www.gsj.jp/Map/JP/geology4-11.html#11072)

(2024年10月31日)

(2024年12月29日更新)